豆知識

【糖尿病ブログ】セルフマネジメント

2023.03.14

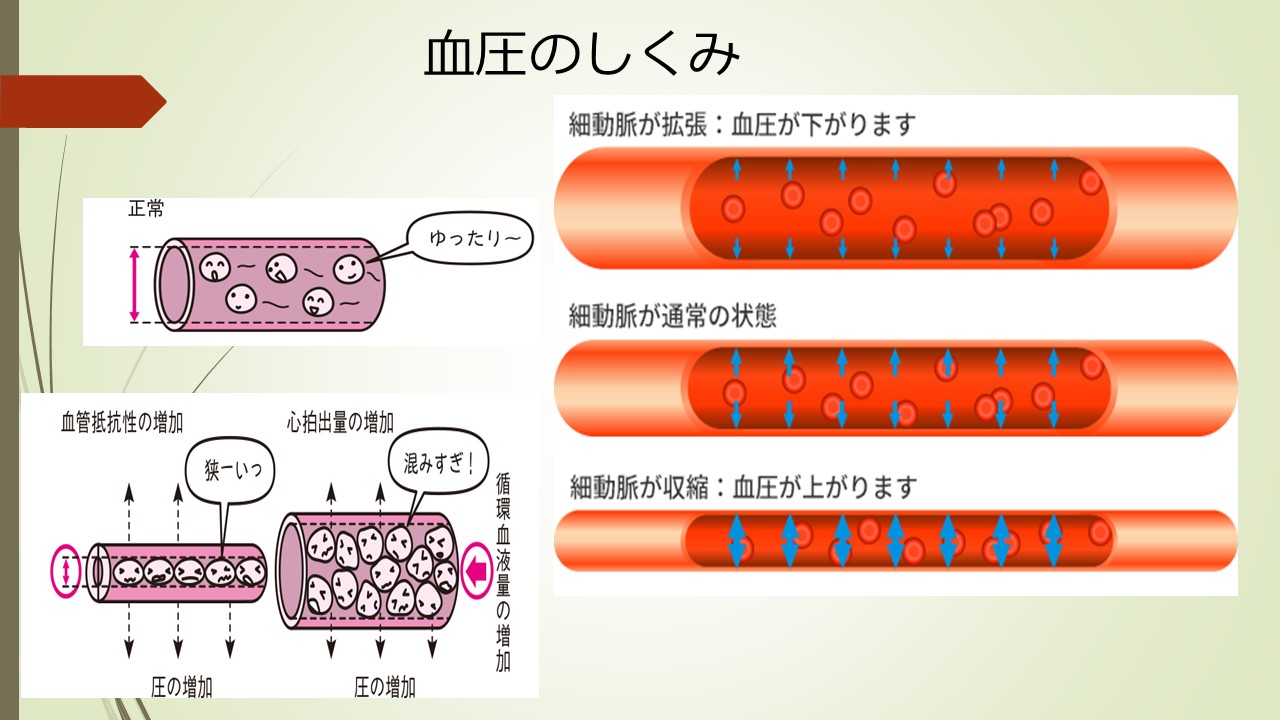

「血圧」とは、心臓から送り出された血液が、血管の内壁を押す力(圧力)のことをいいます。

例えば、水道のホースにたくさんの水を流すと、ホースが張りつめた状態になります。

この時、ホースには高い水圧がかかっています。

また、ホースのどこかを押えつけて水が流れ難い状態にした時には、少ない水の量でも、そこから後ろのホースは張りつめた状態になります。これと同じように、血圧も心臓が送り出す血液の量(心拍出量)と、それを流す血管の通りづらさ(末梢血管の抵抗)などの要因で決まります。

動いてすぐなどは高い値で出ます。

また、自動血圧計などは正しい位置に腕が来ていないと高値になります。

【糖尿病ブログ】災害と糖尿病

2023.02.21

①日頃から、避難場所を家族と確認しておく

②かかりつけ病院・調剤薬局の連絡先(電話番号)をメモしておく

③かかりつけ以外の自宅近くの病院や薬局の連絡先も確認する

④糖尿病連携手帳、自己管理ノート、お薬手帳、保険証は常に持ち歩く習慣をつけておく

一つの袋、出来れば防水対策のできる袋に入れておくと、もし水に濡れたり、泥などで汚染されても中は助かるのではないかと思います。携帯電話のカメラで保険証やお薬手帳などを撮影しておくのも良い方法です。

⑤インスリンの商品名、経口薬の商品名と量をメモしておく

★薬の保管場所は自宅だけでなく、職場など分散する

★薬剤は1~2週間分を自宅以外の場所や 非常持ち出し袋にも保管する

⑥水、保存食は3日分程度準備する

⑦情報源を確保する

※携帯電話の電池切れのこともあります非常用に充電器も準備しておくといいでしょう

★まず3日は自力で生き延びよう

★おちついて、工夫で乗り切る

★助けが必要なことを周りに伝える

※災害後は大変混乱します。救護班が来た際には必要な情報を歌え、具体的にアピールし

て下さい。

あ

①発災後すぐ~数日

・まず水の確保をしましょう

・1人一日3リットルを目安にしましょう!(食べ物に含まれる水分含む)

※水分が不足すると、著しい高血糖や脱水をきたす可能性があります

②発災後数日〜

避難所から食物が入手出来るようになりますが、バランスの良い食事が摂れないことに注意が必要です。災害時には、糖質過多の食事、活動量の低下、ストレス、糖尿病治療薬の不足といった血糖が上昇する要因と食糧不足、復旧作業などによる運動量の増加といった血糖値が低下する要因が混在し、 血糖値が不安定になりやすい状態になります。

①発災後約3日までは薬剤など入手困難になります

②食事が満足に摂れない時の薬の飲み方・インスリン量を主治医と相談しておく

!注意!

★他の人の使ったインスリンを使うのは感染の危険があります

★同じ薬でないかぎり他人からもらって飲むことは危険ですあ

あ

★食事をとらなくても、血糖が上がりやすい

★避難所生活は食事や運動不足、ストレスが強い

※シックデイ、低血糖時の対応についても確認をしておいて下さい。

あ

エコノミークラス症候群

★狭い避難所や車内で動けない場合は足にできた血栓が肺に詰まる危険があります

★重篤になれば死につながります

★血糖が上がっているときには、血液が固まりやすく要注意

あ

感染症予防あ

★手洗い、うがい、マスクをしましょう

★乾燥性手指消毒剤をこまめに使用しましょう

★毎日足のケア、ケガのチェックをし、清潔に保ちましょう

【糖尿病ブログ】糖尿病と歯周病

2023.01.13

これまで行われてきた調査研究から、以下の事がわかっています。

●糖尿病の人は歯周病の罹患率が高い

●血糖コントロールが良くない人は歯周病がより重症化しやすい

●歯周病をしっかり治療するとHbA1c が改善する

歯周病の積極的な治療を受けた人は、平均して0.4%低下(薬1錠相当)

ひと言でいうと【歯を支える歯肉や骨が溶けて無くなっていく感染性炎症疾患】です。人類史上、最も感染者の多い感染症です。2001年にギネス記録に登録され、未だ破られていません。歯を失う原因の一位です。(二位むし歯)

お口の中にはおよそ400~700種類の細菌がいます。

様々な要因により【歯垢】を形成し、歯の表面や、歯周ポケットに入り込みます。

▶不十分なブラッシング・砂糖の過剰摂取etc…

中等度になるとその面積は約72平方cm、手のひらとほぼ同じサイズになります。こんな大きな炎症が起こっているにも関わらず、歯周病は放置されがちです。

▶ほぼ痛みなし、歯の動揺もわずか、見えにくい場所等、生活にあまり支障がない事が挙げられます。

炎症が起こると身体は戦おうと反応し、戦いのホルモン【炎症性サイトカイン・TNF-α】を放出します。本来は遺物排除を促し、免疫反応を活性化させます。しかしこのTNF-αは、増えすぎるとインスリンの働きを妨げると言われています。TNF-αを放出し続けることによって、血糖コントロールがうまくいかなくなるのです。

歯周病を治療し、歯周病菌を減らすことによって、糖尿病改善につながります。

まずはかかりつけ歯科医を受診を受診しましょう。今現在の自分の口腔内の状態を知ることが大事です。次に、歯科医師・歯科衛生士からセルフコントロール指導を受けましょう。歯並びの癖、歯ブラシ選び、補助用具(歯間ブラシ・フロス等)の使用方法を普段の生活に取り入れましょう。

歯周病は他の全身の病気とも関係しています。

▶狭心症・心筋梗塞を含む循環器系⁽1.5~2.8倍)

▶動脈硬化・心内膜炎

▶早産・低体重児出産

▶脳血管障害・認知症

2013年、アルツハイマー型認知症患者10人中4人の脳から歯周病菌が見つかりました。

認知症でない10人の脳から全く検出されませんでした。

【糖尿病ブログ】備えよう、シックデイ

2022.12.16

●発熱がつづく

●嘔吐・下痢がつづく

●食事が食べられない

●高血糖がつづく

●ひどく体がだるい、意識がもうろうとする

●安静と保温につとめましょう

●スープなどで十分に水分を摂り、お粥やうどんなどで炭水化物を摂りましょう

●冷たい牛乳や炭酸飲料は控えましょう

血糖自己測定が可能な方 ⇒ こまめに測定する

インスリン製剤を使っている方 ⇒ 決して自己判断でインスリンを中断しない

飲み薬を使用してる方 ⇒ 薬の量の調整が必要な場合があります

●嘔吐や下痢がひどく、半日以上続く

●38 度以上の高熱が 2 日以上続く

●食事が24 時間にわたり、まったく摂れないまたは、極端に少ないとき

●血糖値が350mg/dlが 1 日以上続くとき

●意識の状態に変化があるとき

【糖尿病ブログ】年末年始の食事について

2022.11.22

いよいよ今年も約2ヵ月。

毎年正月太りをしてしまっている。そんな方はいませんか?

今回は、管理栄養士より「年末年始の食事」について紹介させていただきます。

おせち料理は保存性を高めるため、味付けが濃く、糖分・塩分・酢などを多く使っている

・「栗きんとん」「伊達巻き」「黒豆」などは砂糖を多く使っており特にカロリーが高い

・「田作り」「数の子」「かまぼこ」「エビの煮物」などは塩分が多いので、1回に全種類を食べないことが大切

作るとき

・砂糖やみりんなどの代わりに低カロリーの甘味料を使う

・だしをしっかりときかせて醤油などの調味料を少なめに

食べるとき

・煮しめはカロリーの低いこんにゃくやしいたけ、高野豆腐をメインに

・紅白なますやたたきごぼう、かまぼこなどの野菜やたんぱく質を先に食べる

おもちのカロリーをご存じですか?

切り餅(50g前後)1個につき110~120Kcal

丸餅(35g前後)1個につき70~80Kcal

切り餅2個=ご飯1杯分(150g)=丸餅3個=240kcal

1食当たりの食べる目安は2個くらいまでにしておくとベストです。

ご自宅で作る場合は大きくなり過ぎないように注意しましょう。

ネタの種類によってカロリーが変わるお寿司目安は6~8貫(ご飯1杯分150g)がベスト

30~40kcal程度(1貫当たり)

・甘エビ ・イカ ・タコ ・赤身マグロ ・ウニ など

50~60kcal程度(1貫当たり)

・サーモン ・タイ ・アナゴ ・中トロマグロ ・かんぱち など

70kcal~(1貫当たり)

・ツナサラダ(軍艦) ・大トロマグロ など

塩分の取り過ぎに気をつけたいので、つけ醤油は少なめに。ネタ側につけるのがおすすめ

【糖尿病ブログ】屋外でのトラブル対策について

2022.10.19

涼しい秋風に高く澄んだ空。大きく深呼吸したくなるような、気持ちの良い季節になりました。

旅行やアウトドアにと、戸外での活動も楽しみやすくなりましたね。

せっかくのイベントを楽しめるようアクシデントにも備えておきたいもの。

今回は、旅行やアウトドアで、

火傷をした時やハチに刺された時の応急処置についてご紹介したいと思います。

●まずは幹部を流水で15~30分ほど冷やしてください。

●水で冷やしたタオルや保冷剤、氷を包んだタオルで冷やすのでも大丈夫です。

注意するポイント

・氷や保冷剤などで直接冷やさない!

・長時間冷やさない

・衣類の上からのやけどの場合は、衣類の上から冷やす

・傷に直接流水をかけずに傷よりも上の方から冷やしましょう。

日本でよく見かけるのは、ミツバチ、アシナガバチ、スズメバチですが、スズメバチは9月・10月にピークを迎えます。

・食材を外に置くのも危険

食材を野ざらしにしておくと、食材を問わず寄ってきます。

・足元に注意!

オオスズメバチは落ち葉の下に巣があることも。万一踏み抜いてしまったら、走って逃げましょう。置き去りにするまで走り抜けて。

・黒いものに寄ってくる?

黒髪に限らず洋服・カメラや靴なども危険です。 白い服装などしっかりと対策を!

万一刺されてしまったら

一刻も早く医師の手当てを受けましょう。どのハチに刺されても15分以内に腫れあがり、熱をもってかゆくなります。刺された直後は元気でも、1時間くらい経ってから、吐き気や腹痛、蕁麻疹、息苦しさなどの全身症状が出る場合があるので、しばらくは安静にして様子をみましょう。

アナフィラキシーショック

ハチに刺されると、強いアレルギー反応を起こすことがあります。30分以内にショック状態になり命の危険があります。次の症状が起きたら、すぐに救急車を呼びましょう。

・全身に蕁麻疹が出る

・呼吸が苦しい

・吐き気、腹痛

・めまい、動悸

・意識がぼんやりしている、錯乱している

バーベキューに行くときは万が一に備えて、保険証や必要最低限の応急処置ができるものを準備しておきましょう。

次回の糖尿病教室は『年末年始の食事』です。

日程/11月7日(月曜日)9時~

場所/天満病院 待合室

料金/参加無料

糖尿病の方、糖尿病に関心のある方などどなたでも参加可能です。

※コロナウイルス感染状況によっては中止となる可能性もありますので、職員までお問い合わせください。

【糖尿病ブログ】フットケアについて

2022.09.21

糖尿病で足を切断する人は世界で年間100万人、

日本でも6万人以上の糖尿病性足潰瘍患者が存在しています。

また足壊疽に至る患者は2万5千人といわれています。

足を切断した糖尿病患者さんの生命予後は悪く、

1年生存率は約50~70%、5年生存率は約40%に低下します。

(参考文献:林道夫監修.糖尿病まるわかりガイド)

足を守ることは、患者さんのQOL(クオリティオブライフ:生活の質)を保つだけでなく、

生命にもかかわります。

足潰瘍を予防するためにも、足のケアが重要です。

●神経障害の影響

足には神経障害の影響が強く現れやすい。神経が鈍くなると、ケガや火傷に気づきにくくなる。靴の中に異物が入っていても気づかないということも。また、不自然な歩き方でも苦にならず、骨の形が変わってくる。

●血流障害の影響

血流の流れが滞ることで、ケガの治りが遅くなり、感染の機会が増える。足が冷えやすくなり、暖房器具の使用頻度が増すことで火傷のリスクアップ。閉塞性動脈硬化症による間欠性跛行や壊疽の可能性。

●抵抗力の低下

抵抗力が低下することで、水虫になりやすくなる。足のケガや火傷などが治るまでに、感染症にかかることも。

足の裏は手鏡を使ってチェック!風呂上りや寝る前などに、毎日確認してください。自分でよく観察できない方は、周囲の人に見てもらいましょう。

②足にケガをしないようにする

●家の中でも靴下を履く

●爪の手入れ

●肌の保湿

●自分にあった靴を選ぶ

・サイズが合っている

・足全体が覆われる

・かかとが高くない

・安定している

・柔らかくて通気性のよい素材

新しい靴は、少しずつ履きならしましょう。靴を履く前に、中に異物がないか確認しましょう。

③足に火傷をしないようにする

●暖房器具の使い方に注意

・暖房器具に足を近づけない

・足だけを温める器具はなるべく使わない

・低温火傷に注意

●入浴の際に

・湯舟やシャワーの温度を手で確認する

参考引用資料:糖尿病セミナーNo.17 (skk-net.com)

当院では糖尿病看護外来にてフットケア、糖尿病療養指導をおこなっています。

足のトラブルや糖尿病の療養上のお悩みなどがありましたら、

外来スタッフにお気軽にご相談ください。

◆日時(予約制)◆ 毎週月・木曜日 午前/第1金曜日 午前

次回の糖尿病教室は『旅行時の注意点について』です。

日程/10月3日(月曜日)9時~

場所/天満病院 待合室

料金/参加無料

糖尿病の方、糖尿病に関心のある方などどなたでも参加可能です。

※コロナウイルス感染状況によっては中止となる可能性もありますので、職員までお問い合わせください。

【糖尿病ブログ】平均寿命と糖尿病

2022.08.19

糖尿病患者さんの平均寿命は、糖尿病ではない人の平均寿命より

10年短いと言われた時代もありました。

あ

しかし、日進月歩で治療法や生活改善の方法が進歩し、最近の研究データでは

平均寿命と糖尿病患者さんの平均寿命の差はないといわれるようになってきています。

また、平均寿命ではなく平均余命で比較するべき、との声も。

調査した結果、糖尿病患者【男性:39.2歳、女性:43.6歳】に対して、

40歳の日本人の平均余命は【男性:39.0歳、女性:45.5歳】と、ほとんど同じという結果になりました。

(2000年度 簡易生命表より/厚生労働省)

あ

つまり治療や運動などケアを継続し糖尿病をコントロールすることが重要だということです。

8月に入りますます暑い日が続きますが、食事や運動、睡眠そして水分補給もこまめに、

しっかりと体調管理をして夏を乗り切りたいですね。

あ

【お知らせ】

次回の糖尿病教室は『糖尿病と足のケア』です。

日程/9月5日(月曜日)9時~

場所/天満病院 待合室

料金/参加無料

糖尿病の方、糖尿病に関心のある方などどなたでも参加可能です。

【糖尿病だより】糖尿病薬シリーズ⑩ 注射薬の種類について

2022.07.11

今月の糖尿病だよりは『糖尿病薬シリーズ⑩注射薬の種類について』です。

あ

◇インスリン製剤とは

膵臓から分泌され、生体内で血糖値を下げることができる唯一のホルモン。遺伝子工学の進歩によりヒトインスリンを大量に生産することができるようになり、効果の発現時間や持続時間の調節された製剤ができた。

あ

◇インスリンの種類

インスリン製剤は作用のタイプにより大きく3つに分けることができます。

あ

①追加分泌補うインスリン製剤

食事をとった際に急激に上がる血糖値に対応します

●超速攻型・速攻型のタイプ

あ

②基礎分泌を補うインスリン製剤

作用は24時間程度持続します

●中間型・持効型のタイプ

あ

③追加分泌と基礎分泌の両方を補うインスリン製剤

●配合型・混合型のタイプ

※混合の比率によりさまざまな種類があります

あ

あ

◇GLP-1受容体作動薬とは

GLP-1とは消化管から分泌されるホルモン(インクレチン)の1種。膵臓のβ細胞に作用し、膵臓からインスリンを分泌させることができる。

あ

◇GLP-1受容体作動薬の種類

投与頻度の違いによって1日1~2回注射するタイプと週1回注射するタイプがあります。

・1目盛り≠1単位

・インスリン製剤と配合された製品もある。

・最近では内服薬もできました。

※膵臓からのインスリン分泌が不足している方には適しません。

※単独では、低血糖を起こしにくい。

あ

【糖尿病ブログ】3本柱はもう古い⁉ 新たなる運動療法登場!

2022.06.15

あ

6月に入り、雨に悩まされる時期が来ました。

なにやら、今年はラニーニャ現象の影響で雨量が多いとの予想も。

必然的に屋内で過ごす時間が長くなりそうです。てるてるわげんくんも残念そう・・・。

あ

あ

しかし、悩んでいてもはじまらない!

あ

梅雨が明けて本格的な夏を迎える前に、暑さに負けない健康なカラダづくりを目指しましょう!

というわけで、今回は天満病院の理学療法士より「糖尿病予防に効果的な運動療法」のお話です。

あ

糖尿病の運動療法と言えば“3本柱”と聞いた方も多いはず。

ですが、近年新たに4本目の柱が加わったのはご存じですか?

ご紹介する前に、まずは従来の3本柱のおさらいをしてみましょう。

あ

あ

まず1つ目に『ストレッチ』です。

ストレッチは、運動開始前の準備運動や運動後の整理体操などに用いると、

血液の循環が促され、怪我の予防や疲労回復の促進に繋がります。

運動初心者の方は、しっかりと全身のストレッチを行うだけでも効果があります。

あ

あ

2つ目は『筋トレ』です。

糖尿病またその予備軍の方は、健常な方に比べ筋力が有意に低下してると言われています。

しっかりと筋トレを行い、エネルギーを消費しやすいカラダをつくるとともに、

非インスリン性の血糖降下機構を活性化させることも重要です。

最近ではダイエットや健康になるための一手段として筋トレが注目されていますね。

腕立て伏せやスクワットなど自重(自分の体重)を用いて行うものや、

ダンベルやマシーンなどの機器を使ったトレーニングがあります。

あ

あ

3つ目は『有酸素運動』です。ウォ―キングやジョギング、水泳などに代表され、

継続的に行われることでインスリンの感受性が増大することが最大の特徴です。

血糖降下作用はもちろん、中性脂肪を下げるのにも効果的な運動と言われています。

歩数計が無くても、10分間歩行するとおよそ1000歩になるので、参考にすると運動継続の励みになると思いますよ。

そして!4つ目の柱になるのが・・・

あ

あ

4つめの運動療法は『バランストレーニング』です。

これは糖尿病性神経障害の影響が大きく、主に足底や足先のシビレや感覚障害、下肢の筋力低下などが関係してると言われています。

靴下を立ったまま履けなかったり、歩行時にふらつく人などは要注意です。

片脚立ちやステップ運動のようなバランス感覚を刺激するトレーニングもしっかり行ってみましょう。

あ

■まとめ

というわけで、最新の運動療法情報をご紹介しました。

雨でどこにも行けないときでも、家の中でできるメニューばかりですね。

有酸素運動のジョギングは難しいですが、台があれば踏み台昇降なんてのもオススメ!

3本柱改め、糖尿病の運動療法四天王をしっかり取り入れて、健康なカラダづくりに努めましょう!

あ

注意:運動する際は、痛みがある場合や体調が悪い場合は無理をせずに行って下さい。

あ

【お知らせ】

天満病院では、糖尿病教室を開催しております。

7/4(月)朝9時~/天満病院外来待合室

『糖尿病の薬の話』

8/1(月)朝9時~/天満病院外来待合室

『糖尿病の合併症について』

あ

参加無料ですので、お気軽にご参加ください。

詳しくは天満病院までお問い合わせください。